Lüften, Lüftung, Luftreinigung oder was?

Raumlufttechnische Anlagen anschaffen? Vorhandene nachrüsten? Lüften bis zum Bibbern? Oder doch Luftreiniger? Seit Beginn der Corona-Pandemie geht es immer wieder, bevorzugt kurz vor dem Herbst, um diese Fragen.

„Staatlich finanzierte Räume mit Luftfiltern kann man in Schulen nur beobachten, wenn man aus dem Fenster guckt und ein Flugzeug der Lufthansa vorbeifliegt“, schrieb im Herbst 2021 ein erzürnter User auf Twitter, und setzt nach: „Warum findet der Unterricht nicht einfach im Flugzeug statt?“

Der Zorn des zitierten Twitter-Users richtet sich zwar auf die staatliche Unterstützung der Lufthansa und die fehlenden Bereitschaft zur Anschaffung von Luftreinigern für Schulen. Doch er verweist auch auf eine wichtige Tatsache: Die Luftreinigung in Flugzeugen, schon lange vor der Corona-Pandemie Standard (Fenster aufmachen geht nun mal nicht), senkt das Infektionsrisiko mit Covid-19 erheblich. Die Gefahr, sich im Flugzeug mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 anzustecken, ist weitaus geringer als bei anderen Aktivitäten des öffentlichen Lebens. Das ist das Ergebnis einer Studie der Harvard-Universität.

„Neben den notwendigen menschlichen Vorsichtsmaßnahmen ist es vor allem die Luft im Flugzeug, die zu dem geringeren Ansteckungsrisiko beiträgt. Das integrierte Belüftungssystem, das die Luftzufuhr kontinuierlich zirkuliert und auffrischt, filtert mehr als 99 Prozent der Partikel, die COVID-19 verursachen, heraus“, heißt es in der Studie. Außerdem werde ausgeatmete Luft schnell verteilt und nach unten verschoben. „Diese Belüftung wirkt der Nähe zwischen den Passagieren effektiv entgegen“, schreiben die Autoren. Insgesamt atmen Passagiere und Crewmitglieder im Flugzeug eine „Kombination aus 50 Prozent gefilterter und 50 Prozent frischer Luft von draußen ein.“ Allerdings reicht das allein nicht – auch in der praktisch virenfreien Luft der Flugzeugkabine müssen ergänzende Hygienemaßnahmen erfolgen.

Raumlufttechnische Anlagen, Lüften oder Luftreiniger?

Kommt darauf an. Auf Räume, Budgets, Eile… Doch es geht gar nicht um „oder“, sondern um UND: Synergieeffekte nutzen!

Je mehr über luftübertragene Coronainfektionen bekannt wird, desto mehr wird der Wunsch nach technischen Lösungen laut, die das Infektionsrisiko durch in der Luft schwebende Coronaviren deutlich reduzieren helfen und Sicherheit von Infektionen ermöglichen können, ohne wieder zu Lockdown-Maßnahmen greifen zu

An Studien, Empfehlungen, Polemik und Erwartungen fehlt es nicht.

Raumlufttechnische Anlagen mit entsprechenden Filtern, mobile oder fest montierte Luftreiniger speziell gegen Viren und Bakterien, häufiges Stoß- und Querlüften und das am besten gut miteinander kombiniert und natürlich nicht anstelle von, sondern zusammen mit AHA-Regeln: das bringt minimiertes Infektionsrisiko.

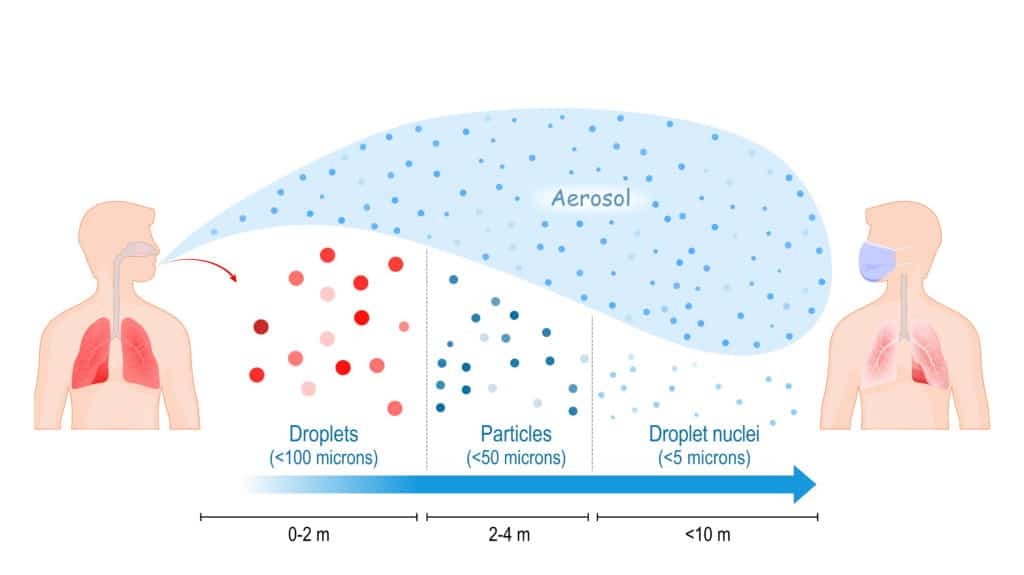

Corona-Viren werden eher weniger durch Schmierinfektion über Hände und Flächen und eher mehr durch Tröpfcheninfektion (direkt) und über die Luft 8aerogen) übertragen.

Gegen Viren auf Flächen und Händen sowie größere Tröpfchen helfen Abstand, Masken, Desinfektion von Händen und Flächen und allem, was man anfassen kann, zusätzlich technisch Spuckschutz- und Trennwände, wie sie etwa an Supermarktkassen, in manchen Büros, an Hotelrezeptionen und auch in Parlamentsräumen immer noch oft zu sehen sind.

Gegen in der Luft schwebende Aerosole voller hochansteckender Coronaviren (und Viren, Bakterien und Mirkoben generell) hilft Austausch und/oder Reinigung der Luft. Daher wird grundsätzlich eine gute Lüftung der Räume mit möglichst hohem Außenluftanteil empfohlen, sei es durch häufiges, effizientes Lüften (Durchzug) oder raumlufttechnische Anlagen und ergänzend (oder stattdessen, wo Lüften nicht oder nur schwer möglich ist oder wo raumlufttechnische Anlagen nicht zeitnah umgerüstet werden können) durch Luftreiniger.

Logisch: Luftreiniger wirken gegen in der Luft schwebende Coronaviren und ersetzen im Kampf gegen Corona weder die AHA-Maßnahmen noch das Lüften. Wenn man zur Fortbewegung ein Auto benutzt, wirft man deshalb ja auch nicht gleich alle Schuhe fort. Gehen wird man weiterhin wollen und müssen. Luftreiniger reinigen die Luft von schwebenden Coronaviren, die eben durch die AHA-Maßnahmen nicht erfasst werden. Luftreiniger also UND, nicht statt, AHA.

Um zu ermitteln, wie hoch das Risiko ist, sich in einem geschlossenen Raum über Schwebteilchen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 anzustecken, haben Forscher des Mainzer Max-Planck-Instituts für Chemie einen Algorithmus ermitteln. Er gibt auch an, wie das Risiko durch Schutzmaßnahmen wie Masken tragen und Lüften herabgesetzt wird. Das Modell schätzt aus Parametern wie der Größe des Raumes, der Zahl der Personen darin und deren Aktivität sowohl das Ansteckungsrisiko für eine einzelne Person als auch das Risiko ab, dass sich überhaupt jemand in dem Raum mit dem Virus infiziert. Testen Sie es selbst hier.

Zur Orientierung ein Überblick über technische Lösungen der Luftreinigung, ihre Grenzen und Möglichkeiten

Option 1: Raumlufttechnische Anlagen (RLT) einbauen oder nachrüsten

Raumlufttechnische Anlagen haben die Aufgabe, Räume mechanisch zu lüften und tragen somit nicht nur zur Verbesserung des Innenraumklimas bei, sondern können auch einen wichtigen Beitrag zum Infektionsschutz leisten. Experten und Behörden empfehlen den Einbau und die Aufrüstung von zentralen raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen), denn durch die Zufuhr virenfreier Außenluft bzw. gereinigter Umluft kann beim Vorhandensein von Virenausscheidern die Konzentration an Viren in der Raumluft gesenkt und damit die Wahrscheinlichkeit einer Infektion durch SARS-CoV-2 verringert werden.

Nach aktuellen Empfehlungen soll in einem Innenraum wie einem Büro, Klassenräumen, Laden, Bibliothek usw. mindestens fünf Luftwechsel pro Stunde mit Frischluft erfolgen, um das Kontaminationsrisiko zu verringern. Leider stellt sich heraus, nicht jedes Belüftungssystem kann diese Luftwechselleistung erbringen, und die Anpassung des Systems ist normalerweise ein größerer und teurer Vorgang.

Die Bundesförderung ist gut angenommen worden und war neben den zahlreichen Förderprogrammen der für den Infektionsschutz in Schulen und Kitas zuständigen Länder ein wichtiger Baustein der Pandemiebekämpfung. Dies zeigt sich anhand der hohen Zahl an Bewilligungen: Es konnten 6.568 Anträge bewilligt werden. Damit werden insgesamt 1.710 Anlagen umgerüstet und 60.169 Anlagen neu eingebaut werden.

Raumlufttechnische Anlagen werden in Schulen und öffentlichen Gebäuden, aber auch in Bürokomplexen und Einrichtungen des Dienstleistungssektors von A wie Arztpraxis bis Z wie Zahnlabor verwendet. Raumlufttechnische Anlagen (RLT-Anlagen) sind für das Betreiben vieler Gebäude eine unabdingbare Voraussetzung – aus energetischer und hygienischer Sicht und weil eine Fensterlüftung gebäudetechnisch gar nicht vorgesehen ist, eine unabdingbare Voraussetzung. Dabei kommt der regelmäßigen Wartung und Instandhaltung eine entscheidende Bedeutung für den sicheren Anlagenbetrieb zu.

Betreiber von RLT-Anlagen werden vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Pandemie mit Fragen zum Umgang mit den Anlagen konfrontiert: Nützen diese Anlagen zur Verminderung des Infektionsrisikos oder sind sie am Ende eher Virenschleudern? Muss nachgerüstet werden?

Die Virenlast im Raum wird durch die Zufuhr von gefilterter und aufbereiteter Außenluft und durch den Abtransport belasteter Raumluft verringert. Lüftungssysteme erzielen durch den Luftaustausch im jeweiligen Raum einen Verdünnungseffekt, die spezifische Belastung an möglicherweise vorhandenen Viren im Raum pro m³ sinkt. Damit reduziert sich prinzipiell das Risiko einer Infektion. Durch die gezielte Zuführung von behandelter Außenluft und durch Abfuhr belasteter Raumluft wird die Verdünnung wesentlich verbessert und die Virenlast weiter gesenkt.

Allerdings muss darauf geachtet werden, dass

- RLT-Anlagen nicht abgeschaltet werden, sondern im Dauerbetrieb laufen, und die Außenluftvolumenströme nicht reduziert, sondern gegebenenfalls sogar erhöht werden.

- falls auch Umluft genutzt wird, diese angemessen gefiltert wird, um eine Keimbelastung deutlich zu reduzieren. Dafür muss möglicherweise mit Hepafiltern der Filterklassen Hepa H13 oder H14 nachgerüstet werden.

- Anlagen mit Befeuchtung so eingestellt werden, dass eine zuträgliche Feuchte (40 bis 60 %) genutzt wird, da:

- die Infektanfälligkeit des Menschen durch eine geeignete Luftfeuchte relativ verringert wird,

- die Tröpfchen bei zu trockener Luft stärker durch Verdunstung schrumpfen und länger schwebfähig bleiben (aerogene Übertragung),

- Partikel bei höherer relativer Luftfeuchtigkeit besser an Oberflächen haften und weniger aufgewirbelt werden und

- die meisten saisonalen respiratorischen Viren im mittleren Feuchtebereich von 40 – 60 % inaktiviert werden.

- Wenn Umluft aus energetischen Gründen nicht vermieden werden kann, empfiehlt sich der Einsatz geeigneter Desinfektionsmaßnahmen (UVC-Entkeimung). Die Wirkung der UVC-Strahlung auf Corona-Viren ist bekannt. Die D10-Dosis liegt bei etwa 40 Ws/m².

Option 2: Ganz einfach Lüften

Wenn keine eingebaute Lüftungsanlage vorhanden sein, empfiehlt sich Lüften mit weit geöffnetem Fenster. Als Faustregel empfiehlt das Umweltbundesamt das Stoßlüften für im Schnitt mindestens 10 bis 15 Minuten, wobei im Sommer 20 bis 30 Minuten gelüftet werden sollte, während im Winter bei sehr großen Temperaturunterschieden auch schon fünf Minuten ausreichend sein können. Für einen schnellen Luftaustausch mit möglichst geringem Wärmeverlust ist eine kurze Querlüftung mit Durchzug optimal. Dauerhaft oder zeitweise gekippte Fenster sind dagegen weniger wirksam.

Lüften als mechanische Lösung, eigentlich ganz einfach, kostet keinen Strom, erfordert keine Anschaffungen, hilft nicht nur gegen Coronaviren, sondern auch gegen zu wenig Sauerstoff in der Luft und all die Gerüche, die sich in ungelüfteten, warmen Räumen verbreiten. Verbrauchte Luft muss raus aus dem Raum, frische Luft rein: das galt schon lange vor Corona.

Interessant zu wissen: Der Mensch kann zwar beim Betreten eines Raumes die Luftqualität einschätzen. Durch Geruchsadaptationen verliert er aber innerhalb sehr kurzer Zeit sein Beurteilungsvermögen. Aus diesem Grund nehmen Personen, die sich lange in einem Raum aufhalten, die Verschlechterung der Luftqualität nicht mehr wahr und sehen daher keinen Anlass zu lüften. Im Gegensatz dazu schließen wir ein Fenster sehr schnell, wenn die Temperatur sehr stark absinkt oder es draußen zu laut wird. CO2-Ampeln oder Hinweisschilder und Aufkleber (wie dieser von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung) zum regelmäßigen Lüften machen darum nicht nur in Zeiten von Coronainfektion durch Aerosole Sinn.

Lüften bringt Sauerstoff in den Raum und virenbelastete Luft raus. Ideal. Es sei denn, es ist zu kalt oder zu feucht, durchzugsempfindliche Menschen protestieren oder die Fenster lassen sich schlecht oder gar nicht öffnen…

Herausforderung: Frieren

Offene Fenster und frische Luft, die von dort in den Raum weht und Sommerduft verbreitet…. Eine Vorstellung schon fast wie Urlaub. Aber jetzt, mitten in der zweiten Welle, ist es unangenehm kalt und nass. Feuchte, kalte Luft weht in die Klassenzimmer, die Büros, die Flure und Treppenhäuser, bei entsprechendem Wind gibt es gleich noch eine kalte Dusche aus Regentropfen auf Bildschirme, Schreibtische und Köpfe. Lüften bis zum Bibbern?

Wem es schon einmal aus Versehen hereingeregnet ist, weiß, wie schnell dabei ein Schaden entstanden ist.

Wenn es nach dem Stoßlüften richtig kalt im Raum ist, muss mehr geheizt werden… Energiesparend ist das nicht. Bibbernd vor Kälte lernt und arbeitet es sich aber auch nicht gerade besonders effizient. Jedesmal rausgehen, wenn gelüftet werden muss, laut Empfehlung von Experten alle 20 Minuten?

Herausforderung: Durchzug

Im spanischen Sprachraum gibt es gar kein richtiges Wort für Durchzug. Dort wird auch keiner davon krank. In unseren Breitengraden dagegen hält sich kaum ein Mythos besser als das von der Zugluft, vom gefährlichen Durchzug, der „Erkältungen“ (= Atemwegserkrankungen) auslöst. Für eine Atemwegserkrankung – Erkältung, Husten, Schnupfen, Halsweh, Grippe… – braucht es Bakterien oder Viren. Und natürlich spielt die Temperatur eine Rolle. Zu kühl eingestellte Klimaanlagen in Büroräumen, Autos oder Flugzeugen, ungeheizte zugige Klassenzimmer oder undichte Fenster in der Wohnung ziehen das Immunsystem in Mitleidenschaft wie auch die Schleimhäute im Nasen- und Rachen-Raum, die entweder zu trocken oder zu kühl werden können, um ihre Schutzfunktion gegen Keime zu erfüllen. Ist zum Beispiel die Immunabwehr bereits herabgesetzt und jemand verkühlt sich im Durchzug, kann es zu einer Erkältung kommen – vorausgesetzt, es ist ein Virus vorhanden. Denn das Virus macht krank, nicht die Zugluft.

Sitzt jemand dauerhaft im Durchzug, kann dies allerdings zu Muskelverspannungen führen. Trifft zum Beispiel der Luftzug auf den ungeschützten Hals, kann dort nach einiger Zeit die Hauttemperatur sinken. In der Folge können die darunter liegenden Muskeln auskühlen und sich verspannen. Das Ergebnis ist dann ein steifer Hals.

Steifer Hals und Mythos Erkältung hin oder her: Die Unbehaglichkeit von Durchzug lässt sich nicht einfach abstellen und beeinträchtigt Lern- und Arbeitsklima. Oder führt zum „Fenster zu!“

Herausforderung: Fenster gehen nicht auf

Hier ist nicht die Rede von modernen Gebäuden mit raumlufttechnischen Anlagen. Da sollen die Fenster gar nicht geöffnet werden können. Die Rede ist von kaputten Fenstergriffen in älteren Gebäuden, von aus Sicherheitsgründen mechanisch verriegelten Fenstern etwa in den oberen Stockwerken von Schulen, von zugestellten Fenstern, von Räumen mit Glasbausteinen oder festverglasten Fensterelementen statt herkömmlicher Fenster wie etwa in vielen Büros und Arztpraxen gang und gäbe. Die gehen nicht auf und da geht dann eben auch kein Lüften. Ob moderne selbstlüftende Fenster für genügend Luftaustausch sorgen, um Coronaviren in Aerosolen zügig genug aus der Innenluft zu entfernen, ist noch nicht hinreichend erforscht.

Und auch wenn sich ein Fenster öffnen lässt, ist damit noch lange nicht der für den schnellen und gründlichen Luftwechsel erforderliche Querlüftungseffekt erreicht, weil es dazu ein weiteres Fenster oder eine Tür nach außen auf der anderen Seite des Raumes geben müsste. Gibt es aber nicht überall.

Herausforderung: Geräuschpegel

Vogelgezwitscher, das durch das Fenster ins Büro schallt, ist schön. Verkehrslärm weniger. Das Öffnen von Fenstern an stark befahrenen Straße ist mit Lärmbelastung verbunden. Dass Verkehrslärm oder grölende Kneipenheimkehrer den nächtlichen Schlaf beeinträchtigen (selbst wenn man sich daran ‚gewöhnt‘ hat), Stresshormone freisetzen und langfristig gesundheitliche Schäden verursachen, ist bekannt. Doch auch beim Lernen und bei der Arbeit stört eine zu höhe Geräuschbelastung, die mit der frischen Luft in den Raum schwappt. Und Ohrstöpsel helfen nachts, aber weniger bei der Arbeit.

Option 3: Luftreiniger in Innenräumen als Ergänzung zur Belüftung

Umrüstungen von vorhandenen raumlufttechnischen Anlagen und erst recht deren Einbau kosten Geld und Zeit, erfordern Umbauten, während derer der laufende Betrieb woanders stattfinden muss. Mechanische Lüftung geht auch nicht immer so, wie es notwendig wäre. Und nun?

Luftreiniger mit hocheffizienten Hepafiltern (Hepa H13 oder Hepa H14), zertifiziert und am besten zusätzlich mit Silberionenfiltern und UV-C-Licht zur Unschädlichmachung der aus der Raumluft gefilterten Coronaviren, sind hier eine schnelle und effiziente Ergänzung.

Durch die strategische Platzierung eines Luftreinigers im Raum oder unter der Decke wird ein Luftstrom erzeugt, der sicherstellt, dass verschmutzte Luft durch den Luftreiniger geleitet und dann als saubere Luft in den Raum zurückgeblasen wird. Die Chance, dass sich Menschen gegenseitig infizieren, wird so minimiert.

Luftreiniger – wie der VisionAir BlueLine MicrobeFree oder der Pure Air Shield 3300 von Euromate – können sowohl als Ergänzung zu vorhandenen raumlufttechnischen Anlagen oder auch alleinstehend verwendet werden.

In der aktuellen Diskussion um Luftreiniger oder Lüften, Luftreiniger oder Hygieneregeln ist vieles fast schon ideologisch aufgeheizt. Es geht aber nicht um ein Entweder/Oder, sondern um die Synergie eines intelligenten UND.